【換気システムのメリット/デメリットまとめ!【結論】ノーメンテ/フリーメンテは存在しない!】

チャンネル登録

チャンネル登録をよろしくお願いします!

こんにちは、日本住環境 広報部(イエのサプリ編集部)です。

このブログでは良い家づくりに必要な情報を丁寧に解説していきます。

これから家を建てたいと考えている一般の方はもちろん、実際に家づくりに携わっている方にも「タメ」になる情報をお届けします。

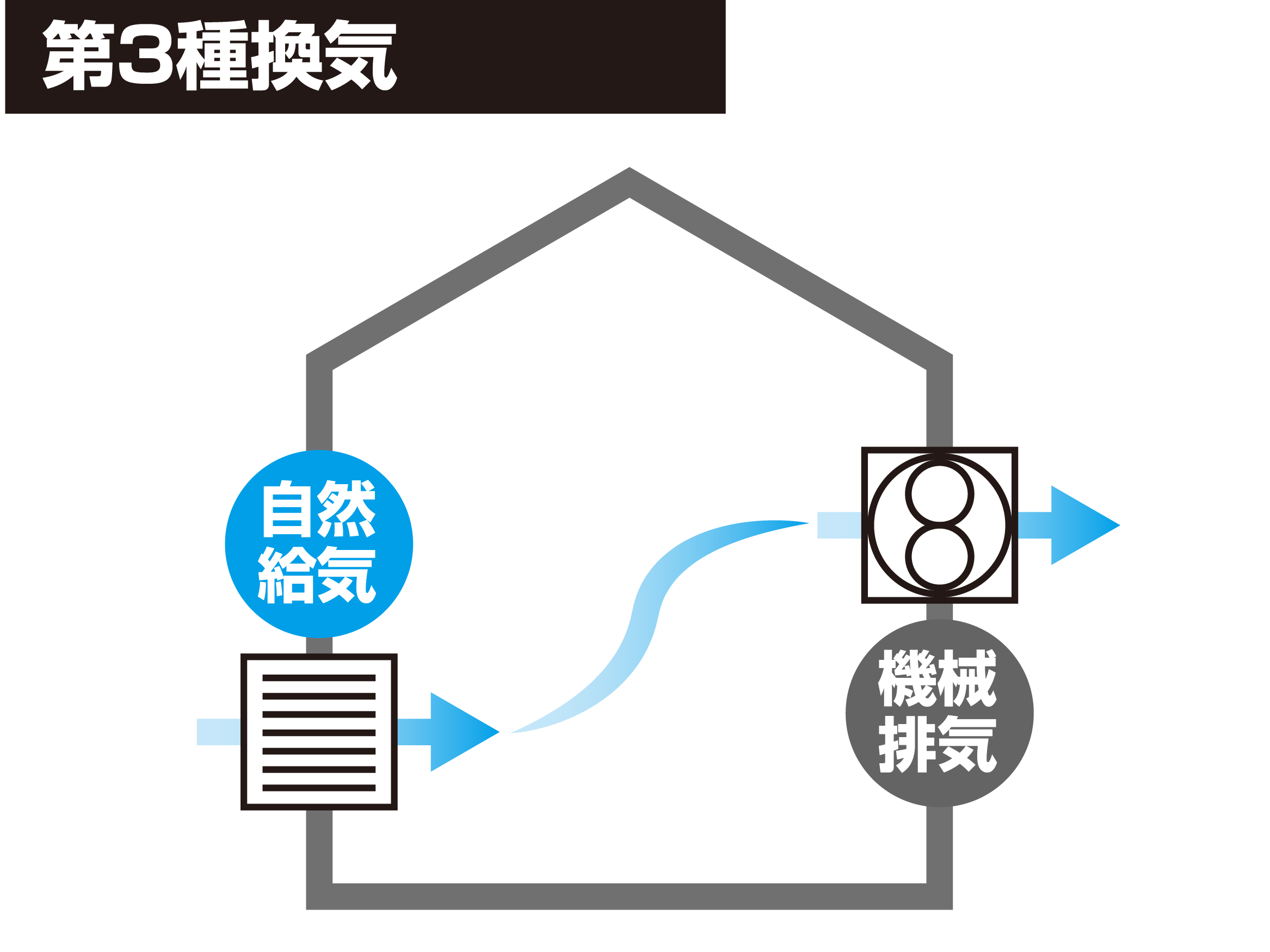

24時間換気には、第1種換気・第2種換気・第3種換気・第4種換気(パッシブ換気)の4種類があり、戸建て住宅では第1種換気もしくは第3種換気が多く使われています。

第1種換気、第3種換気それぞれにメリット・デメリットがあるため、特徴を知った上で自分の希望する住まい方に合った方を選んでいくことが、24時間換気選びで後悔しないポイントです。

今回のNJKブログでは、第1種換気、第3種換気、ダクトレス換気のメリット・デメリットや問題点に焦点を当てて解説していきます。

目次 [表示させる]

第1種換気(全熱交換型)を選ぶメリット・デメリット

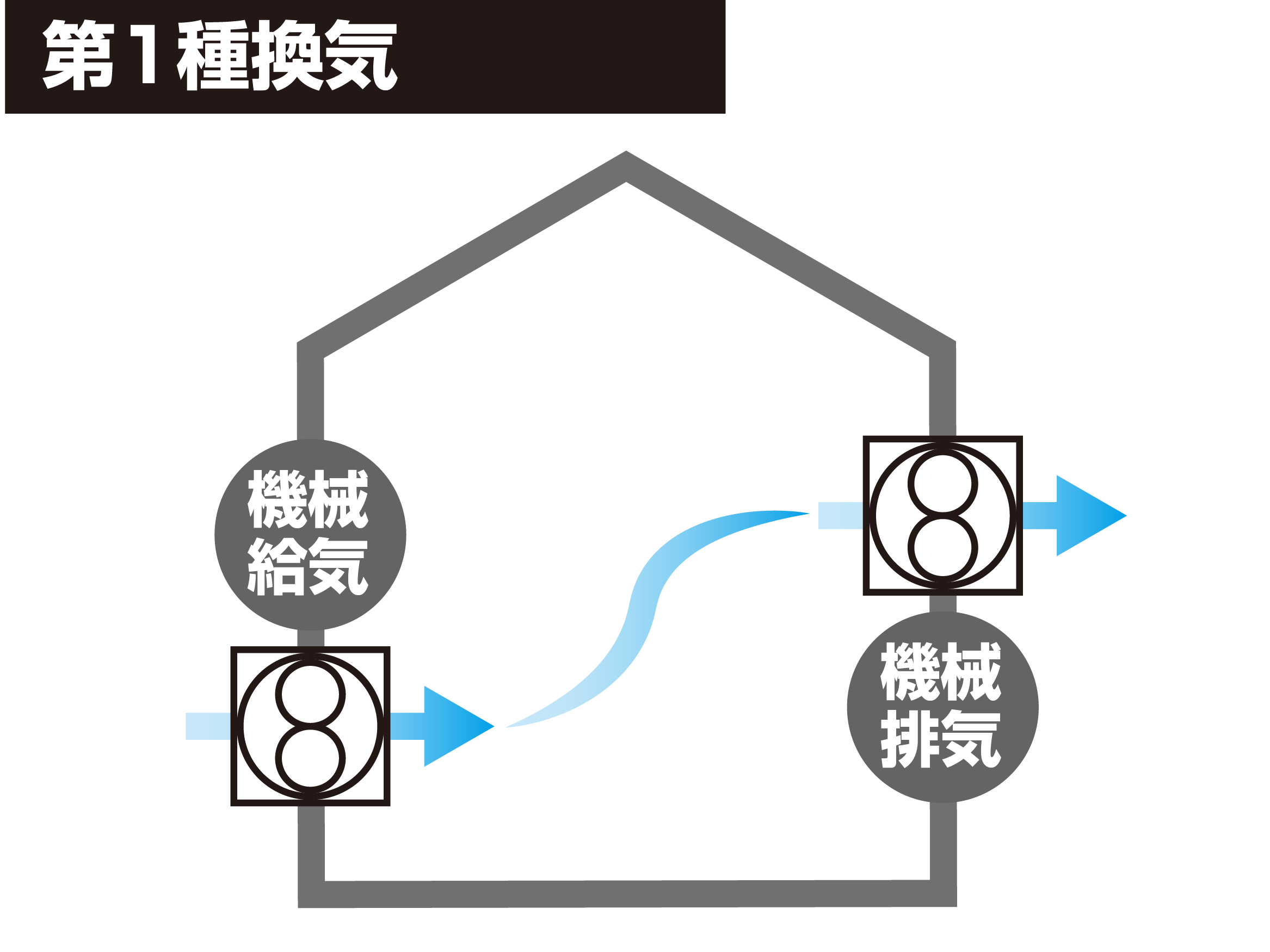

第1種換気は給排気を機械で行う換気システムです。

熱交換器を付けることで、排気する空気から熱を取り出し給気する空気に戻すことができます。

ここでは、第1種換気のメリット・デメリットについて紹介します。

第1種換気を選ぶメリット

熱交換があれば室内温度や湿度を一定に保てる

第1種換気は熱交換器を付けることで、排気から熱や湿気を取り出し給気した空気へ移せるため、真冬や寒冷地でも暖かい空気を、真夏には涼しい空気を給気することが可能です。

室内温度を一定に保てるため、真冬や真夏には冷暖房費の節約にもつながります。

安定的で効率的な換気ができる

第1種換気は機械で給排気するため、室内の気圧を一定に保ちます。

超高気密な家でも扉が重くなって開けづらいなどのトラブルもなく、安定して換気できるのが魅力です。

第1種換気を選ぶデメリット

イニシャルコスト・ランニングコストが多くかかる

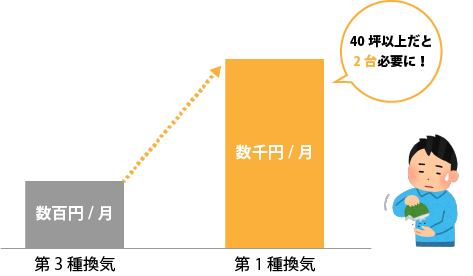

第1種換気を設置する際に、大きなデメリットとなってくるのがコスト問題です。

第1種換気は給排気を機械で行うため、給排気の機械そしてそれらをつなぐダクト、熱交換器が必要になります。排気のみ機械で行う第3種換気と比較すると、単純に倍のコストがかかってしまいます。

また、40坪を超える家に設置する場合には2台必要になってくる場合もありますので、家が大きければ大きいほど負担も増えてしまうでしょう。

ランニングコストでは、月の電気代が数千円ほどになり、月額数百円で賄える第3種換気と比較してコストの負担は大きくなってしまいます。

汚染空気がリターンする可能性がある

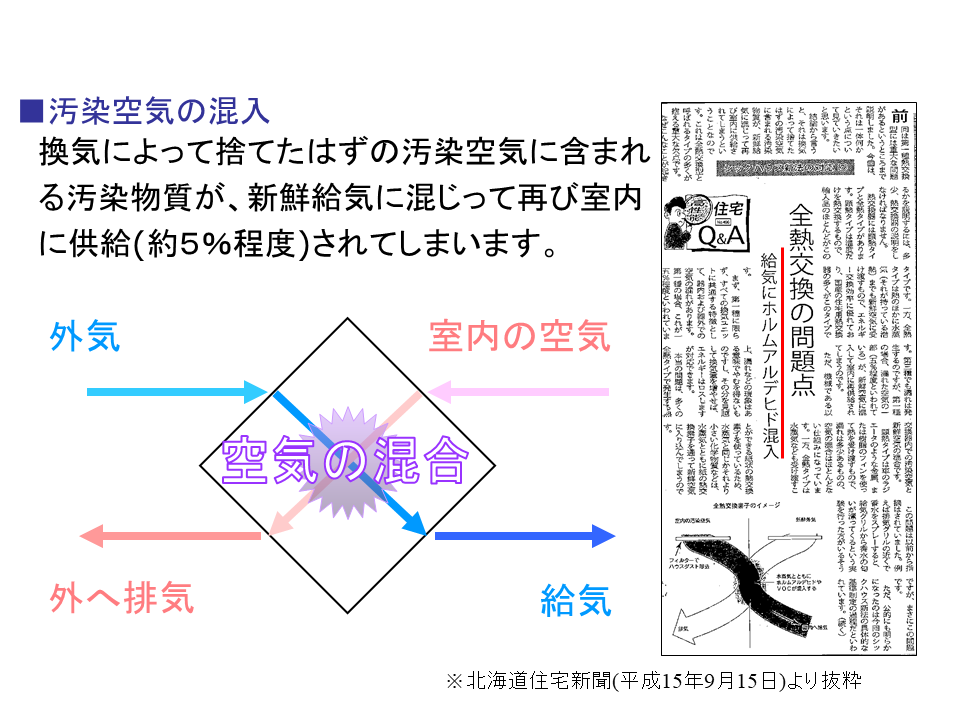

第1種換気の中でも、全熱交換型は空気中の水蒸気から熱を回収してそれを室内側へ戻すという優秀なシステムです。

優秀な反面、熱を回収した際に取り込んだホルムアルデヒドなどの化学物質や汚染された空気が、給気に混ざってしまうリスクがあります。

これは熱交換器の中で、排気したはずの汚染空気が給気に交じって室内に供給されてしまった事例です。

最近ではこのような問題もほとんどありませんが、第1種換気を設置するのであれば念のため工務店さんに、このような問題について心配はないか確認するようにしましょう。

設置位置によっては冷気・熱気が送られてくる

第1種換気の本体排気型を選ぶのであれば、設置位置をよく考えておかないと熱交換器が付いていても冬に冷たく、夏に暑い空気が給気されることもあります。

例えば、設置した場所の室温が10℃だった場合、8割の熱交換を行ったとしても給気される空気の温度は8℃です。

元の空気が冷たいので、熱交換器を通しても冷気になってしまいます。

逆にパワーコンディショナーなどの発熱するような機器の近くに設置してしまうと、真夏に30℃以上の熱気を室内に給気してしまうかもしれません。

もし、第1種換気の本体排気型を選ぶのであれば、本体の設置位置をよく考えて置く必要があります。

第3種換気を選ぶメリット・デメリット

第3種換気は自然に給気し、機械を使って排気していく換気システムです。

ここでは、第3種換気のメリット・デメリットについて紹介します。

第3種換気を選ぶメリット

イニシャルコストが安い

第3種換気は給気のみ機械を使用するため、第1種換気と比較してイニシャルコストを安く抑えられるのがメリットです。

また、消費電力も安く24時間使っても月々の電気代は数百円程度でおさまります。

メンテナンスが簡単

メンテナンス面でも第3種換気はおすすめです。

フィルターのない機器であれば、住んでいる立地などによっても変わってきますが、半年から1年に1回程度のメンテナンスで性能を維持できます。

また、掃除する箇所がフィルターと本体のみなので、第1種換気よりも少なくて済みます。

第3種換気を選ぶデメリット

排気による熱損失が大きく寒冷地で不利になる

第3種換気は第1種換気とちがい、排気する空気から熱を取り出し再利用することができません。

なので、熱をもった空気をそのまま排気してしまうこととなり、排気した時の熱損失が非常に大きいのがデメリットです。

東北や北海道のような寒冷地では、暖房費が少しあがってしまったり、寒さを感じてしまったりするかもしれません。

冬は給気で部屋を寒くさせてしまう可能性がある

第3種換気は直接外気を入れることになるため、冬や寒冷地では排気の時だけではなく給気した際にも寒さを感じてしまうかもしれません。

もちろん冷気対策ができているメーカーありますが、できていないメーカーもあります。

冷気が入り、給気口や給気口付近の壁が急激に冷やされてしまうと結露を引き起こしますので、第3種換気を検討している人は、給気口の寒冷対策はしっかりされているかをよく確認するようにしましょう。

後悔しない24時間換気システムを選ぶ比較ポイント

第1種換気、第3種換気、第1種・第3種ダクトレス、それぞれにメリットやデメリットがありますが、デメリットを見るとさらに迷ってしまう人もいるのではないでしょうか。

ここでは、後悔しないための換気システムを選んだり、比較する際のポイントについて紹介します。

メンテナンスのしやすさ

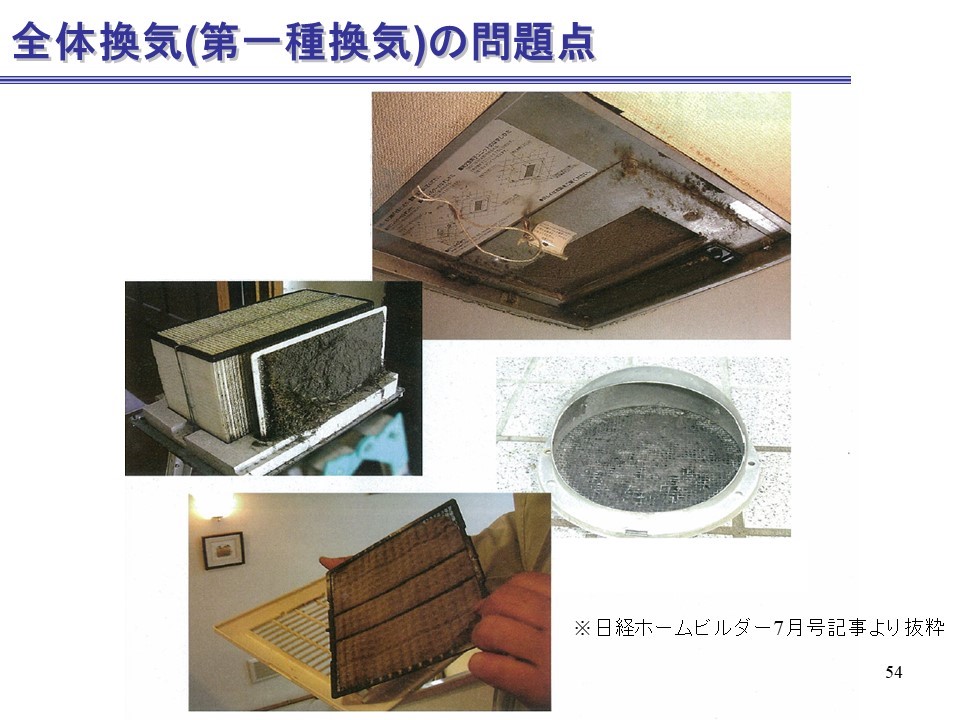

換気システムは機械なので、初期性能を維持したまま稼動させるには定期的なメンテナンス・掃除が重要です。

メンテナンスを怠ると写真のように、フィルターにホコリがびっしりとこびりついて目詰まりを起こしたり、カビが生えてしまうことがあります。

メンテナンスは、本体だけではなく給気口のフィルターまで行わないと換気性能は落ちますし、ホコリがびっしり詰まったフィルターやカビが生えたフィルターを通過した空気を吸いこむことになります。

実際にメンテナンスできていない換気システムの換気量を測定したところ、0㎥/hというケースもありました。

ただ、換気量が少なかった(足りなかった)家でも、メンテナンスをするだけで換気量が改善しますので、換気システムを選ぶ際は性能やメーカーだけではなく、メンテナンス・掃除のしやすさでも比較してみてください。

メンテナンス方法や頻度はメーカーによって変わるので、簡単にメンテナンスできる換気システムを選べば、設置した後は手間をかけずに初期の換気性能を維持することができます。

どういう住まい方をしたいか

換気システムを選ぶ際、今後どういった住まい方をしたいのかで比較するのもおすすめです。

例えば、寒冷地に住んでいるから換気で寒さを一切感じないような生活をしたい人は、第1種換気がおすすめですし、メンテナンスは面倒くさいからできるだけ手間をかけない生活をしたいのであれば第3種換気がおすすめです。

その地域や家族の事情などで、希望の生活スタイルは1人1人ちがうので、家族と工務店とでよく話し合い決めるようにしましょう。

稼働音の大きさ

24時間換気は寝ている時も稼動させ続けるため、稼働時の音の大きさも重要です。

特に第1種換気は第3種換気よりも機械の設置数が多くなるため、うるさいと感じる人もいます。

音の大きさはメーカーによって異なるため、数値や実際にモデルハウスなどで音を聞き検討してみてください。

ダクトレス換気(局所排気型壁付けファン)の注意点

第1種換気ダクトレス・第3種換気ダクトレスはダクト配管にかかるイニシャルコストを削減し、ダクトのメンテナンスの負担もなくなるため、イニシャルコスト面で1番負担が少ない換気システムです。

ただし、性能面では問題点の多い換気システムでもあります。ここでは、どこに問題があるのかをみていきましょう。

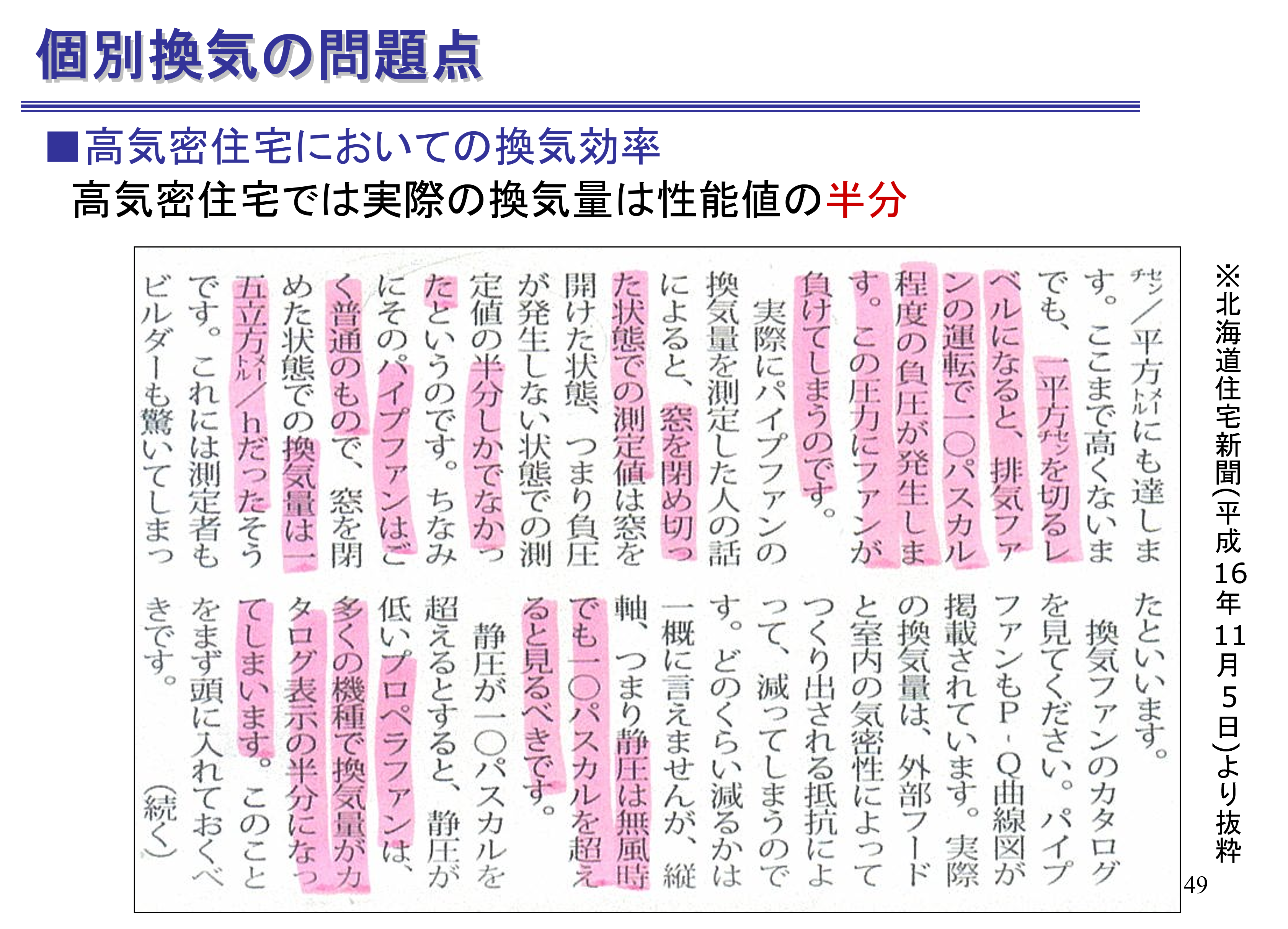

風圧などの影響が大きく換気量が不安定になりやすい

排気の際に使用する壁付けファンには、一般的にプロペラファンが利用されますが、プロペラファンはパワーが弱いため強風時は換気扇が止まってしまったり、逆流してしまったりするといった問題があります。

また、家の気密性能が高いと、室内圧(負圧)にファンのパワーが負けてしまい、換気量が通常の半分ほどになってしまうのです。

平成16年11月の北海道住宅新聞の記事では、室内圧がかかった際に検証したごく普通のパイプファンの換気が半分の15㎥/hという結果が掲載されていました。

必要換気量の目安は家族1人につき30㎥/hです。計測結果のような15㎥/hでは1人分にまったく足りていないことがわかります。

このような問題を解決するには、通常のプロペラファンではなく、ターボファンや高静圧ファンなどパワーの強いファンを選ぶことがポイントです。

ただし、数値上で必要換気量がとれても、局所的な換気となるためダクト式のように家全体をしっかり換気するのが難しい場合もあります。

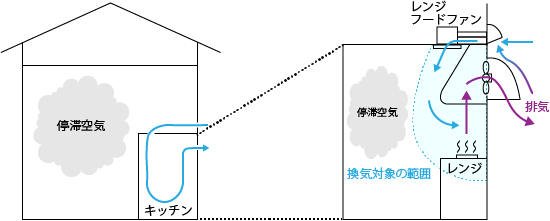

換気経路があいまいで必要換気量の確保が難しい

ダクトがないことで換気経路があいまいになってしまうのも、ダクトレス換気の問題点の1つです。

例えば、排気口を家の北側に設置し、給気口を反対側の南に設置することで、家の中を空気が通り抜けるような換気経路に設計していても、気密性能の低い家では設計された換気経路を外れ、排気口の近くのスキマから給気し、家の中を通らずに排気されてしまうことがあります。

このような現象をショートサーキットといい、排気された空気が給気にまざったり、特定の場所でしか空気が動かず排気されない空気が室内に留まり、汚染濃度が上がってしまったりします。

ショートサーキットにより、換気経路が乱され必要換気量がとれなくなると、結露によるカビやシックハウス症候群を招きます。

換気経路について詳しく知りたい方は下の動画を参考にしてみてください。

冷気対策ができておらずファンの中で結露する可能性がある

ダクトレスの第3種換気では、外気が直接入ってくるため冬や寒冷地では寒さを感じてしまう可能性があります。

多くのメーカーでは冷気が直接入ってこないようなフィルターや対策のとれた形状にしていますが、安価なものだと冷気が直接入ってきてしまい、なかには給気口内で結露する問題も発生しています。

第1種換気と第3種換気によくある質問

ここでは、第1種換気と第3種換気によくある質問を紹介します。

第1種換気と第3種換気で健康被害が少ないのはどちらですか?

家の容量に合わせた必要換気量(0.5回/h)を確保できていれば、第1種換気でも第3種換気でも健康で快適な生活を送ることができます。

必要換気量をしっかり確保するには換気設計と気密性能が重要です。

また、設置した24時間換気がしっかり稼働しているか、引き渡し前に換気量測定で確認してもらうことをおすすめします。

【関連記事】24時間換気システムを止めてはいけない理由|シックハウスになりやすい家の特徴とは

第1種換気はダクトにカビが生えることがありますか?

常に24時間換気を止めなければ、風が出入りするため基本的にカビが生えることはありません。

ただし、メンテナンス不足などで給排気のバランスが崩れダクト内に湿気がたまってしまうと、そこからカビが発生する可能性もあります。

ダクト内の汚れに不安を感じるのであれば、排気のみダクトを使用するダクト式第3種換気がおすすめです。

第3種換気は虫が入りやすいと聞きましたが本当ですか?

給気口にはフィルターが付いているため、虫が侵入してくることはありません。

ですが、何年もフィルターを掃除しないままにしていると、劣化したフィルターのスキマなどから侵入してくる可能性があります。

また、24時間換気を長期間止めてしまうと、排気口から侵入してくることもあるでしょう。

フィルターを清潔に保ち、24時間換気を常に稼動させることで虫の侵入を阻むことができます。

第1種換気と第3種換気、気密性能が必要なのはどちらですか?

「気密性能と換気計画(有限会社北欧住宅研究所の所長・川本清司氏著)」では、風速6.0㎠/㎡で内外温度差が30℃のとき第1種換気は0.09㎠/㎡、第3種換気は0.36㎠/㎡の気密性能があると室内外の温度差に影響されず、漏気がなくなると記載されています。

しかし、日本では内外温度差が30℃になるケースは真冬のごく一部の期間だったり、一部の地域だったりと限定的です。

第1種換気でも第3種換気でもC値が1.0㎠/㎡を下まわっていれば、計画通りに24時間換気を稼働させることができます。

【関連記事】第1種換気と第3種換気に必要な気密性能(C値)を徹底解説!

今回は第1種換気と第3種換気のデメリット、ダクトレス換気の問題点について紹介しました。

どの換気システムにもメリット・デメリットがあるので、よく検討することをおすすめします。

換気を正常に稼動させるには、どのような換気システムでも家の気密性能が大きく関係します。スキマだらけの家では、換気経路が乱されダクト式であっても必要換気量をとれないこともあります。

換気システムを選ぶ際は、工務店にC値はどのくらいか実績はどうかぜひ質問してみてください。

換気システムにお悩みの方へ

【保存版】新築住宅で換気システムを決めるときは何を聞いたらいい?【Q&A】